高血圧、脳卒中、認知症との関連があるとされる白質病変の体積を算出しています

脳血管健康度、白質病変とは

- MVision healthでは、高血圧、脳梗塞、認知症との関連が報告されている「白質病変」という部分の体積を脳の血管健康度を示す目安として測定しています。

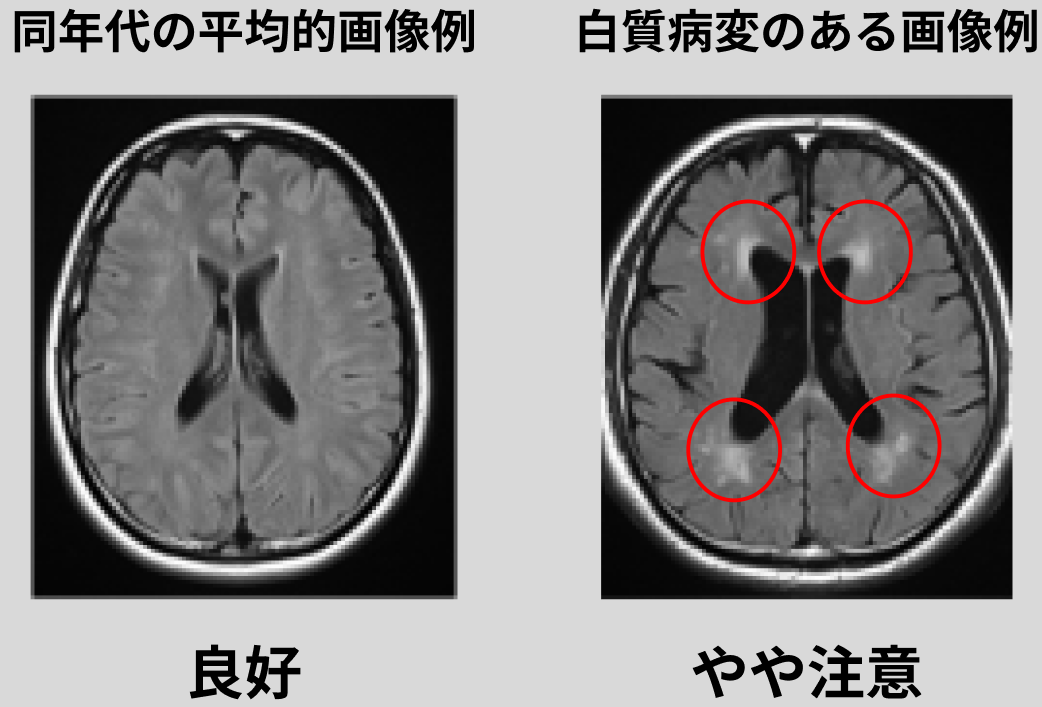

- 白質病変は、MRI画像では白く出ますので、この体積をレポート中で「白質病変体積」 (㎣)として示しています。

- この体積が少ない順に4段階―「良好」「標準」「やや注意」「注意」―で「白質病変量評価」を示しています。

- なお、白質病変は、専門用語として「病変」と名付けられていますが、これそのものは治療対象になる病気ではありません。

脳血管健康度、白質病変で何が分かるか

- 白質病変の量は、高血圧と強く関連し、また悪い生活習慣とも関連していると考えられています。

-

また、白質病変の体積は加齢でも多少増えますが、顕著に増える傾向があると、脳梗塞や認知症のリスクが高くなることが報告されています。

BMJ 2010;341:c3666 doi:10.1136/bmj.c3666

87報の論文をまとめたレビューで、結論として「白質病変は脳梗塞、認知症、および脂肪のリスクの増加を予測するものである」としている 白質病変と特定の病気のリスクが指摘されている一方、白質病変が増えると必ずそれらの病気になるというわけではありません。また、白質病変体積だけで脳血管の健康状態のすべてを判断するものではありません。

白質病変量評価が「やや注意」「注意」だった場合

- 特定の病気のリスクを判定するものではありませんので、コレステロールや血糖値といったほかの健診指標と同様、生活習慣を見直す良い機会と捉えて下さい。

- 経年の変化を観察するとともに、高血圧や生活習慣の改善により適切に管理していきましょう。

もっと詳しく知りたい方に👇🏻

特定の病気になるかわからないのに、なぜこのような評価をするのか?

- 脳梗塞や認知症のリスク因子として知られているのが白質病変です。その一方で、白質病変が多くあっても自覚症状のない方も多くおられます。

- リスクとは、たとえば安全運転をされている方でも事故を起こす方はおられますし、乱暴な運転をされている方が必ず事故を起こすわけでもありません。その一方で、自分がそのリスク因子をどの程度持っているかを知ること、そしてそのリスク因子が増加している場合、それを増やすような行動を改めることは理にかなっています。

- 脳梗塞や認知症は、なってしまってからできることはあまりありません。白質病変や萎縮といったリスク因子の状態をまず知り、その悪化を防ぐための対策をとることが、大切なリスクマネジメントにつながると考えています。

-

なお、

- 自分の白質病変の量とその経年変化を把握し、

- 関連が深いとされる生活習慣や高血圧の改善に努めることは、

脳だけでなくほかの生活習慣病の予防にとって有益です。従って、病気の診断を目的とせず、ご自身の健康状態の可視化という目的で結果をお返ししています。